“나답게” Z세대 빛났다… 17일 열전 파리올림픽 폐막 [파리2024]

작성자 정보

- 토토힐 작성

- 작성일

컨텐츠 정보

- 12,265 조회

- 0 추천

- 0 비추천

- 목록

본문

48년 만의 최소 인원 출전

활·총·칼·발·라켓 ‘세계 최강'

2000년대생 주축 금빛 행진

‘팀 코리아’ 일찌감치 金 목표 달성

韓선수단 MVP에 김우진·임시현

양궁, 남녀 동반 3관왕 등 金 싹쓸이

사격 반효진 최연소로 100번째 金

배드민턴 안세영 등 최고 기량 발휘

Z세대 수확 메달 비율 75% 달해

2024 파리 올림픽을 지배한 키워드 두 가지를 꼽으라면 ‘활과 총, 칼, 발, 그리고 라켓’, ‘2000년대생의 유쾌하고 발랄한 반란’이었다.

센강 개막식과 함께 개막해 17일간 열전을 펼친 파리 올림픽이 12일(한국시간) 열린 폐회식으로 여정을 마친 이번 대회 한국의 메달 전망은 어두웠다.

당초 대한체육회가 내세운 목표는 금메달 5개, 종합 순위 15위권이었다.

여자 핸드볼을 제외하면 단체 구기 종목이 파리행 티켓을 따내지 못해 선수단 규모는 1976 몬트리올 이후 48년 만에 가장 적은 144명에 불과했다.

출산율 저하에 따른 엘리트 체육 인구 감소 등을 이유로 2020 도쿄 대회(금 6개, 은 4개, 동 10개) 때보다도 더 저조한 성적을 낼 것이란 예상이었다.

대한체육회의 목표가 원체 보수적인 데다 종목별 전력 분석을 제대로 하지 못한 면도 있었지만, 빛난 것은 ‘팀 코리아’의 저력이었다.

대회 개막 사흘 만에 목표치였던 금메달 5개를 채웠고, 금메달 13개, 은메달 9개, 동메달 10개 등 총 메달 32개로 종합 순위 10위 안에 들며 목표치를 훌쩍 넘겼다.

금메달만 따지면 역대 최다였던 2008 베이징(금 13개·은 11개·동 8개)과 2012 런던(금 13개·은 9개·동 9개)과 타이기록이다.

회장사인 현대차그룹의 전폭적인 지원과 ‘현재 기량이 가장 뛰어난 선수를 국가대표로 선발한다’는 대원칙 아래 합리적인 협회 운영의 표본을 보여준 대한양궁협회의 공정한 시스템 아래 ‘활’(양궁)은 남녀 에이스인 김우진(32·청주시청)·임시현(21·한국체대)의 동반 3관왕이라는 최상의 결과를 내며 파리 올림픽에 걸린 금메달 5개(남녀 개인전, 남녀 단체전, 혼성 단체전)를 싹쓸이했다.

김우진과 임시현은 현장 기자단이 선정한 2024 파리 올림픽 남녀 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

파리에서 약 300㎞ 정도 떨어진 샤토루에서는 연일 금빛, 은빛 총성이 울려댔다.

대한사격연맹이 내세운 목표가 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 3개였던 ‘총’(사격)에서는 이를 훌쩍 뛰어넘는 금메달 3개, 은메달 3개가 쏟아졌다.

박하준(24·KT), 금지현(24·경기도청)이 10m 공기소총 혼성전 은메달로 한국 선수단의 이번 올림픽 첫 메달을 안기더니, 여자 공기권총에서 오예진(19·IBK기업은행)과 김예지(32·임실군청)가 나란히 금, 은을 석권했다.

한국 선수단 최연소 국가대표인 반효진(17·대구체고)은 사격 입문 3년도 되지 않아 여자 공기권총 금메달로 역대 한국 하계 올림픽 100번째 금메달의 주인공이 됐다.

25 권총에서 양지인(21·한국체대)이 금메달을, 조영재(25·국군체육부대)가 25 속사권총에서 은메달을 추가한 한국 사격은 역대 최고성적이었던 2012 런던(금메달 3개, 은메달 2개)을 뛰어넘으며 올림픽 초반 ‘금빛 레이스’의 견인차 노릇을 톡톡히 했다.

펜싱 종주국인 프랑스에서도 한국산 ‘칼’(펜싱)은 무뎌지지 않았다.

남자 사브르에서 금메달 2개를 모두 책임졌다.

‘에이스’ 오상욱(28·대전광역시청)이 개인전 금메달을 목에 건 데 이어 구본길(35·국민체육진흥공단), 박상원(24·대전광역시청), 도경동(25·국군체육부대)과 호흡을 맞춰 단체전에서 올림픽 3연패를 달성했다.

‘어펜저스’(펜싱+어벤저스) 멤버였던 김정환, 김준호의 부상 및 은퇴로 급격하게 세대교체를 감행했지만, ‘2012 런던 키즈’ 박상원, 도경동이 새로 합류한 ‘뉴 어펜저스’도 그에 못지않게 강했다.

‘발’(태권도)은 2020 도쿄에서의 ‘노 골드’의 수모를 씻어내며 종주국의 자존심을 지켜냈다.

남자 58㎏급의 박태준(20·경희대)과 여자 57㎏급의 김유진(24·울산시체육회)이 ‘금빛 발차기’를 선보였고, 2020 도쿄 은메달리스트 출신 이다빈(28·서울시청)도 여자 67㎏초과급에서 동메달을 수확하며 ‘라스트 댄스’를 화려하게 마무리했다.

‘라켓’(배드민턴)에서도 금메달이 나왔다.

안세영(22·삼성생명)은 지난해 항저우 아시안게임에서 당한 무릎 부상의 후유증을 딛고 1996 애틀랜타 방수현 이후 28년 만에 한국 배드민턴에 여자 단식 금메달을 안겼다.

값진 금메달의 기쁨을 만끽하기도 전에 대한배드민턴협회의 운영을 저격하는 인터뷰로 안세영은 파리의 가장 ‘뜨거운 감자’가 됐다.

이러한 목표치를 훌쩍 뛰어넘는 최상의 성적을 거둘 수 있었던 원동력은 국제무대 경험이 전무하거나 적어도 올림픽 무대에서 전혀 떨지 않고 제 기량을 발휘한 2000년대생들, 이른바 ‘Z세대’의 유쾌하고도 발랄한 반란 덕분이었다.

이들은 3년 전 도쿄에서만 해도 고교생이거나 갓 스무살을 지나 조연 역할에 만족해야 했다.

3년이 흐른 뒤 20대 초중반이 된 이들은 신체적, 정신적으로 전성기에 돌입했다.

2024 파리는 2000년대생들이 본격적으로 한국 스포츠의 주연으로 등장한 대회로 기억될 것이다.

단체전에 금메달까지 합치면 한국이 따낸 13개의 금메달 중 11개가 2000년생들이 따낸 것으로 집계된다.

이들 금메달리스트 16명 중 5명(김우진, 이우석, 전훈영, 오상욱, 구본길)을 제외한 11명이 2000년 이후에 태어났다.

특히 사격의 ‘금빛 사수’ 양지인(2003년생), 오예진(2005년생), 반효진(2007년생)은 모두 2000년대생이다.

은메달과 동메달까지 따지면 2000년대생들의 비중은 더 커진다.

단체전까지 포함해 2000년대생들이 따낸 메달은 금메달 11개, 은메달 7개, 동메달 6개로 그 비율은 75%에 달한다.

그간 올림픽 무대는 많은 경험과 국제대회 입상 경력으로 무장한 선수들이 유리할 것이라는 인식이 있었지만, Z세대들은 이런 ‘상식’을 가볍게 파괴했다.

자율과 개성을 앞세워 훈련하며 결과보다는 과정에 집중해 큰 무대에서도 전혀 떨지 않고 제기량을 충분히 발휘할 수 있었다는 분석이다.

여기에 감독이나 코치의 의견을 맹목적으로 따르기보다 자신의 의견을 적극적으로 개진하며 훈련방식도 자신에게 맞는 것을 선택했다.

이들은 선배들과도 수평적인 관계를 추구하며 적극적인 소통을 통해 선배들의 노하우를 금방 습득해 자신의 것으로 만들어냈다.

인공지능(AI)이나 로봇을 이용한 훈련은 물론 과학적 분석에 따른 체계적인 훈련으로 기량을 갈고닦아온 이들의 잠재력을 대한체육회가 과소평가한 것 아니냐는 지적도 나온다.

파리=남정훈 기자 [email protected]

<본 콘텐츠의 저작권 및 법적 책임은 세계일보(www.segye.com)에 있으며, 토토힐는 제휴를 통해 제공하고 있습니다.>

활·총·칼·발·라켓 ‘세계 최강'

2000년대생 주축 금빛 행진

‘팀 코리아’ 일찌감치 金 목표 달성

韓선수단 MVP에 김우진·임시현

양궁, 남녀 동반 3관왕 등 金 싹쓸이

사격 반효진 최연소로 100번째 金

배드민턴 안세영 등 최고 기량 발휘

Z세대 수확 메달 비율 75% 달해

2024 파리 올림픽을 지배한 키워드 두 가지를 꼽으라면 ‘활과 총, 칼, 발, 그리고 라켓’, ‘2000년대생의 유쾌하고 발랄한 반란’이었다.

센강 개막식과 함께 개막해 17일간 열전을 펼친 파리 올림픽이 12일(한국시간) 열린 폐회식으로 여정을 마친 이번 대회 한국의 메달 전망은 어두웠다.

당초 대한체육회가 내세운 목표는 금메달 5개, 종합 순위 15위권이었다.

여자 핸드볼을 제외하면 단체 구기 종목이 파리행 티켓을 따내지 못해 선수단 규모는 1976 몬트리올 이후 48년 만에 가장 적은 144명에 불과했다.

출산율 저하에 따른 엘리트 체육 인구 감소 등을 이유로 2020 도쿄 대회(금 6개, 은 4개, 동 10개) 때보다도 더 저조한 성적을 낼 것이란 예상이었다.

대한체육회의 목표가 원체 보수적인 데다 종목별 전력 분석을 제대로 하지 못한 면도 있었지만, 빛난 것은 ‘팀 코리아’의 저력이었다.

대회 개막 사흘 만에 목표치였던 금메달 5개를 채웠고, 금메달 13개, 은메달 9개, 동메달 10개 등 총 메달 32개로 종합 순위 10위 안에 들며 목표치를 훌쩍 넘겼다.

금메달만 따지면 역대 최다였던 2008 베이징(금 13개·은 11개·동 8개)과 2012 런던(금 13개·은 9개·동 9개)과 타이기록이다.

|

| 양궁 남자 단체전 김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석 |

|

| 양궁 여자 단체전 전훈영(왼쪽부터), 임시현, 남수현 |

김우진과 임시현은 현장 기자단이 선정한 2024 파리 올림픽 남녀 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

|

| 사격 여자 10M 공기권총 오예진(왼쪽부터), 사격 여자 10M 공기소총 반효진, 사격 여자 25M 권총 양지인 |

대한사격연맹이 내세운 목표가 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 3개였던 ‘총’(사격)에서는 이를 훌쩍 뛰어넘는 금메달 3개, 은메달 3개가 쏟아졌다.

박하준(24·KT), 금지현(24·경기도청)이 10m 공기소총 혼성전 은메달로 한국 선수단의 이번 올림픽 첫 메달을 안기더니, 여자 공기권총에서 오예진(19·IBK기업은행)과 김예지(32·임실군청)가 나란히 금, 은을 석권했다.

한국 선수단 최연소 국가대표인 반효진(17·대구체고)은 사격 입문 3년도 되지 않아 여자 공기권총 금메달로 역대 한국 하계 올림픽 100번째 금메달의 주인공이 됐다.

25 권총에서 양지인(21·한국체대)이 금메달을, 조영재(25·국군체육부대)가 25 속사권총에서 은메달을 추가한 한국 사격은 역대 최고성적이었던 2012 런던(금메달 3개, 은메달 2개)을 뛰어넘으며 올림픽 초반 ‘금빛 레이스’의 견인차 노릇을 톡톡히 했다.

|

| 펜싱 남자 사브르 단체전 구본길(왼쪽부터), 박상원, 오상욱, 동경동 |

남자 사브르에서 금메달 2개를 모두 책임졌다.

‘에이스’ 오상욱(28·대전광역시청)이 개인전 금메달을 목에 건 데 이어 구본길(35·국민체육진흥공단), 박상원(24·대전광역시청), 도경동(25·국군체육부대)과 호흡을 맞춰 단체전에서 올림픽 3연패를 달성했다.

‘어펜저스’(펜싱+어벤저스) 멤버였던 김정환, 김준호의 부상 및 은퇴로 급격하게 세대교체를 감행했지만, ‘2012 런던 키즈’ 박상원, 도경동이 새로 합류한 ‘뉴 어펜저스’도 그에 못지않게 강했다.

|

| 태권도 남자 54kg급 박태준(왼쪽), 태권도 여자 57kg급 김유진 |

남자 58㎏급의 박태준(20·경희대)과 여자 57㎏급의 김유진(24·울산시체육회)이 ‘금빛 발차기’를 선보였고, 2020 도쿄 은메달리스트 출신 이다빈(28·서울시청)도 여자 67㎏초과급에서 동메달을 수확하며 ‘라스트 댄스’를 화려하게 마무리했다.

|

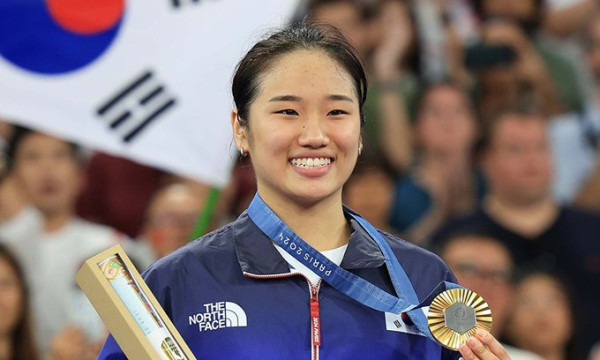

| 배드민턴 여자 단식 안세영 |

안세영(22·삼성생명)은 지난해 항저우 아시안게임에서 당한 무릎 부상의 후유증을 딛고 1996 애틀랜타 방수현 이후 28년 만에 한국 배드민턴에 여자 단식 금메달을 안겼다.

값진 금메달의 기쁨을 만끽하기도 전에 대한배드민턴협회의 운영을 저격하는 인터뷰로 안세영은 파리의 가장 ‘뜨거운 감자’가 됐다.

이러한 목표치를 훌쩍 뛰어넘는 최상의 성적을 거둘 수 있었던 원동력은 국제무대 경험이 전무하거나 적어도 올림픽 무대에서 전혀 떨지 않고 제 기량을 발휘한 2000년대생들, 이른바 ‘Z세대’의 유쾌하고도 발랄한 반란 덕분이었다.

이들은 3년 전 도쿄에서만 해도 고교생이거나 갓 스무살을 지나 조연 역할에 만족해야 했다.

3년이 흐른 뒤 20대 초중반이 된 이들은 신체적, 정신적으로 전성기에 돌입했다.

2024 파리는 2000년대생들이 본격적으로 한국 스포츠의 주연으로 등장한 대회로 기억될 것이다.

단체전에 금메달까지 합치면 한국이 따낸 13개의 금메달 중 11개가 2000년생들이 따낸 것으로 집계된다.

이들 금메달리스트 16명 중 5명(김우진, 이우석, 전훈영, 오상욱, 구본길)을 제외한 11명이 2000년 이후에 태어났다.

특히 사격의 ‘금빛 사수’ 양지인(2003년생), 오예진(2005년생), 반효진(2007년생)은 모두 2000년대생이다.

은메달과 동메달까지 따지면 2000년대생들의 비중은 더 커진다.

단체전까지 포함해 2000년대생들이 따낸 메달은 금메달 11개, 은메달 7개, 동메달 6개로 그 비율은 75%에 달한다.

그간 올림픽 무대는 많은 경험과 국제대회 입상 경력으로 무장한 선수들이 유리할 것이라는 인식이 있었지만, Z세대들은 이런 ‘상식’을 가볍게 파괴했다.

자율과 개성을 앞세워 훈련하며 결과보다는 과정에 집중해 큰 무대에서도 전혀 떨지 않고 제기량을 충분히 발휘할 수 있었다는 분석이다.

여기에 감독이나 코치의 의견을 맹목적으로 따르기보다 자신의 의견을 적극적으로 개진하며 훈련방식도 자신에게 맞는 것을 선택했다.

이들은 선배들과도 수평적인 관계를 추구하며 적극적인 소통을 통해 선배들의 노하우를 금방 습득해 자신의 것으로 만들어냈다.

인공지능(AI)이나 로봇을 이용한 훈련은 물론 과학적 분석에 따른 체계적인 훈련으로 기량을 갈고닦아온 이들의 잠재력을 대한체육회가 과소평가한 것 아니냐는 지적도 나온다.

파리=남정훈 기자 [email protected]

<본 콘텐츠의 저작권 및 법적 책임은 세계일보(www.segye.com)에 있으며, 토토힐는 제휴를 통해 제공하고 있습니다.>

관련자료

-

서명토토힐 운영자

댓글 0

등록된 댓글이 없습니다.